Генрих Фогелер: югендштиль, Германия, экспрессионизм, Россия

/В Амстердаме была холера (1892?!). Молодые люди, приехавшие из Дюссельдорфской Академии, продержались некоторое время, но в конце концов бежали к морю, на маленький голландский курорт; он оказался безлюдным — заколоченные фасады, море под дождем и серый тяжелый туман...

Р.-М. Рильке «Ворпсведе» (в переводе Владимира Микушевича)

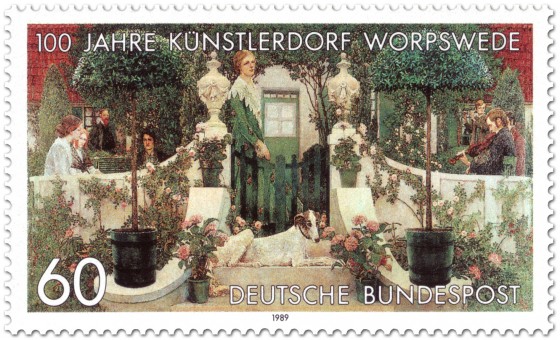

Эта монография «Ворпсведе», написанная Рильке весной 1902 года, попалась мне на глаза - она содержит описание интересного времени, начала века, художественных произведений стиля модерн и философских рассуждений о путешествиях - пять глав, посвященных художникам, входившим в группу «Ворпсведе», впервые выступившим в качестве единой группы на мюнхенской выставке 1895 года.

Эта монография «Ворпсведе», написанная Рильке весной 1902 года, попалась мне на глаза - она содержит описание интересного времени, начала века, художественных произведений стиля модерн и философских рассуждений о путешествиях - пять глав, посвященных художникам, входившим в группу «Ворпсведе», впервые выступившим в качестве единой группы на мюнхенской выставке 1895 года.

Выписываю интереснейшие разъяснения из главы "Генрих Фогелер" - его жизнь закончилась в России...

Генрих Фогелер (Johann Heinrich Vogeler) - родился в Бремене в 1872 году, в 1890—95 годах посещал (и я не могу не порадоваться этому!) дюссельдорфскую Академию художеств - он любил окружать себя красивыми вещами, жил в великолепном доме, облачая жену в одежды собственной разработки и усаживая её в разработанную им же декоративную мебель. Типично: югендштиль! Но потом отвернулся от буржуазности среднего класса, основал коммуну, а затем эмигрировал в Советский Союз, где и умер без гроша...

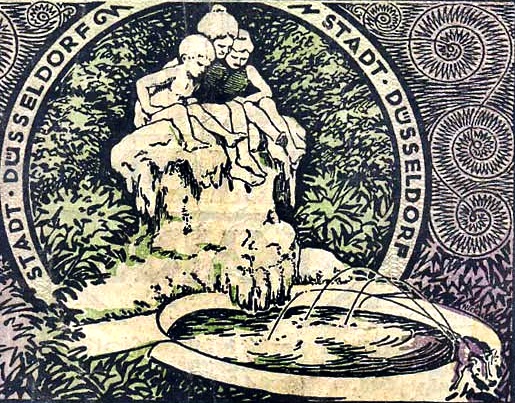

В прошлом году исполнилось 70 лет со дня его смерти и 140 лет со дня рождения. Живописец, график, архитектор, писатель и политический деятель - вряд ли найдётся художник 20-го века, бывший таким сложным, как Фогелер. Чтобы понять Фогелера, нужно посетить его дом-музей Barkenhoff. Величественный ансамбль, живописно расположенный в Ворпсведе, окруженной высокими деревьями и большим садом. Белый фасад - стиль модерн - светится на майском солнце. Фогелер хотел создать здесь для себя и своей музы Марты «Остров Красоты»...

Хочется увидеть это место, как и его работу 1904-05 годов -«Золотую палату» (Güldenkammer) в Бременской ратуше. "Это самая роскошная вещь, которую он когда-либо делал", - по словам мэра города Мюллера. Позолоченные обои из кожи, изогнутые ручки дверей, блестящее дерево, розы и райские птицы - всё это оформлено на пике стиля модерн, вскоре вышедшего из моды. А потом и Фогелер ушёл на фронт, а вскоре и вовсе покинул Германию...

А пока я собираюсь в Бремен, пусть будет эта дверь (может быть, также иллюстрация замечательного художника, представителя немецкого югендштиля). Итак, в 1895 году Фогелер обосновался в деревне Ворпсведе (близ Бремена), где в 1918 стал одним из основателей и духовных лидеров колонии художников.

Вот что Рильке пишет:

"Генрих Фогелер из тех, кто все изведал: спешку растущих мировых городов, где некогда перевести дух, и обывательскую ограниченность отдаленных островных поселений ... Он посетил все картинные галереи; в аристократических поместьях он осматривал коллекции и картины, которых обычно не показывают. ... В памяти у таких людей постепенно складывается своя собственная география: места, с которыми они сроднились, сближаются между собою... По-новому располагается мир: теперь он меньше, обозримее, индивидуальнее. ... Мир, о котором в данном случае предстоит говорить, рано определился в своей закругленности, ибо Генрих Фогелер путешествовал не столько для того, чтобы воспринимать чужое, сколько для того, чтобы утвердить себя перед лицом инородного и очертить свою личность пограничной линией, установить, где кончается свое и начинается чужое. В этом был смысл и невысказанная цель его путешествий; под влиянием чуждых вещей он осознал свой удел. ... Генрих Фогелер обрел в Ворпсведе почву для своей действительности. Его искусство — прежде всего восторженное, блаженное предсказание этой действительности, и все сказки из его толстого старого альбома начинаются словами: «Однажды будет...». Рисунки и гравюры, вполголоса и шепотом, возвещают грядущее. ... Генрих Фогелер умеет вглядываться в жизнь самых маленьких цветов... Это знание и делает деревья, позднее написанные Генрихом Фогелем, столь убедительными, а путаницу бесчисленных ветвей — столь ясной и столь органичной.

Он открывал иногда (в новых рисунках пером) деревья, чьи ветви отличаются столь баснословной законченностью и упорядоченностью, как будто они точно воспроизводят некую сложную действительность. ... Лишайником из многих тысяч нитей распространяется рисунок по листу, окутывает его своим богатством, увеличивается, словно ткань под микроскопом. Пусть на содержание этих листов повлияла декадентская фантастика линий в стиле Обри Бердслея, самое главное в них — от Генриха Фогелера, и влияние его сада сильнее всех других влияний....

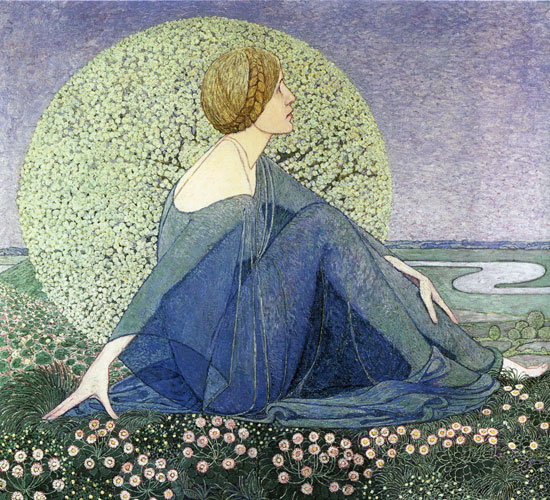

- Ожидание (Мечтания II), 1912

Но не только издательское искусство — все так называемые прикладные искусства вправе многого ждать от этого художника. В его характере, приверженном к осуществлению, должно было быстро развиться желание изготовлять вещи. Совсем раннему периоду принадлежат вышитые переплеты, облицовки стен и стекла, но и другими предметами тщится овладеть его чувство, все глубже внедряясь в быт. ... Между тем это чувство стиля расширилось, сформировалось, и ему легче взять свое теперь, когда художник изучил различные материалы, когда он умеет обрабатывать шелк, серебро, дерево и стекло так, чтобы проявились все особенности и достоинства материала."

Комментарии к монографии рассказывают вот что...

"Из всех ворпсведевцев, о которых писал Рильке, лишь Генрих Фогелер получил известность за пределами Германии: будучи не только живописцем, но и талантливым графиком, он внес известный вклад в развитие модного тогда стиля «Югендштиль»...

Интересна последующая судьба Фогелера: в 1918 году он выступил с протестом против условий Брест-Литовского мира, а после ноябрьской революции в Германии встал на сторону революционного пролетариата. Примкнув к коммунистической партии, Фогелер проводил большую работу в качестве художника-агитатора. В его доме в Ворпсведе была основана рабочая коммуна; стены дома Фогелер покрыл фресками, отображавшими революционные сюжеты (позднее фрески были уничтожены фашистами). В 1923 году Фогелер приехал в Советскую Россию; в течение зимы 1923/24 года он руководил Изоотделом Комуниверситета для нацменьшинств Запада. Впечатления от этой поездки были изложены Фогелером в книге: H. Vogeler, Reise durch Ruβland. Die Geburl des neuen Menschen. После прихода Гитлера к власти он окончательно переселился в Москву. Умер Фогелер в 1942 году во время эвакуации, в Казахстане, семидесяти лет от роду.

Статья про этого немецкого художника: "Генрих Фогелер: зигзаги судьбы" - автор: Грета Ионкис.

Над дверью тоже не просто так, а выразительно!

Над дверью тоже не просто так, а выразительно!

... каждый угол обыгран: и внутренний,..

... каждый угол обыгран: и внутренний,..

... и выступающий!

... и выступающий!