О дюссельдорфских художниках назарейцах или назарянах (Nazarener)

/Немного о художниках, называвших себя назарейцами или назарянами (Nazarener) - группа немецких (и австрийских) живописцев 20-40 годов XIX века.

"Духовные и творческие искания этих художников отражали романтико-патриотические настроения, характерные для национального немецкого сознания, ущемлённого в наполеоновскую эпоху, в области же искусства — глубокую неудовлетворенность рационализмом просветительской эстетики, мертвящим позитивистским духом академизма, исчерпанностью, как они считали, классических идей и форм".

Романтики-архаисты. Античности и зрелому Ренессансу они предпочитали средневековье и предвозрождение, отдавая должное лишь «божественному» Рафаэлю. Их при этом осуждали за эстетическую ересь!

"Искусство должно быть искренним", - считали назарейцы. Характерные черты их стиля: сюжеты, связанные с христианством или средневековой историей, строгая композиция, подчёркнутый контур и яркие краски. Рисунку уделяли особое внимание и все были превосходными рисовальщиками. Предвосхитили многие творческие идеи и взгляды неоромантических течений второй половины XIX столетия (прерафаэлитов, а также раннего Александра Иванова) и значительно повлияли на историческую живопись XIX века.

Эти художники-назарейцы, признанными лидерами которых были Франц Овербек и Петер Корнелиус, в 1810 году обосновались в Риме (в то время занятом наполеоновскими войсками), там к ним присоединился и Вильгельм фон Шадов. Они жили в стенах упраздненного монастыря Сан-Исидоро по образцу средневековых религиозных братств и художественных артелей.

Интересный факт: в 1813 году все члены группы, исповедавшие протестантво, перешли в католицизм.

Полуироничное наименование произошло от "алла назарена" - традиционного названия причёски с длинными волосами, известной по автопортретам Дюрера и вновь введённой в моду Овербеком, но это наименование указывало одновременно и на религиозные устремления художников этой группы (первый "назареец" - Христос).

Овербек считал «духовное откровение... единственным стимулом и источником искусства» и, видя путь к этому откровению только в христианстве, «вполне отдал свою кисть на служение церкви». Назарейцы стремились возродить духовность, свойственную искусству средневековья и Раннего Возрождения (вернуться к традициям религиозной живописи староитальянских мастеров), утерянную, по их мнению, в художественной культуре нового времени, выступая против религиозной "безнравственности" искусства позднего классицизма.

А вот Петер Корнелиус (родом из Дюссельдорфа) тяготел больше к германской старине, к Дюреру, через несколько лет он уехал из Рима, поработал в Мюнхене. Корнелиус писал в одном из писем, что считает важнейшим для себя «возвращение к фресковой живописи, каковою она была со времен великого Джотто до божественного Рафаэля» - автора «Сикстинской Мадонны».

Назарейцы оказали определенное воздействие на А.Иванова (в начальный период его работы над "Явлением Христа народу". Отношение русского художника Иванова к назарейцам (в частности - к Овербеку) при этом не было однозначным. Необыкновенно высоко оценивая достоинства картины Овербека, он считает, что «аллегория Овербека никому не понятна» и он «замкнулся... в темноту», что в собственном творчестве он идет пусть и в том же направлении «религиозности», но своим путем, не следуя наставлениям «общего профессора».

«На этих днях у нас в Риме выставлен четырнадцатилетний труд Овербека — большая его картина, представляющая "Торжество христианской религии в изящных искусствах"... Счастливым я считаю себя, что находился в Риме в такое важное эпохическое время для живописцев новейших... «Исторические живописцы нового поколения, полагающие религиозность, невинность, чистоту стиля и верное изображение чувства в самые высокие и первые достоинства живописца, в тихом созерцании важнейшего труда общего их профессора, остались ещё более уверенными в его наставлениях. Но ... похабно-кислые мыслители ругают канальей святого живописца».

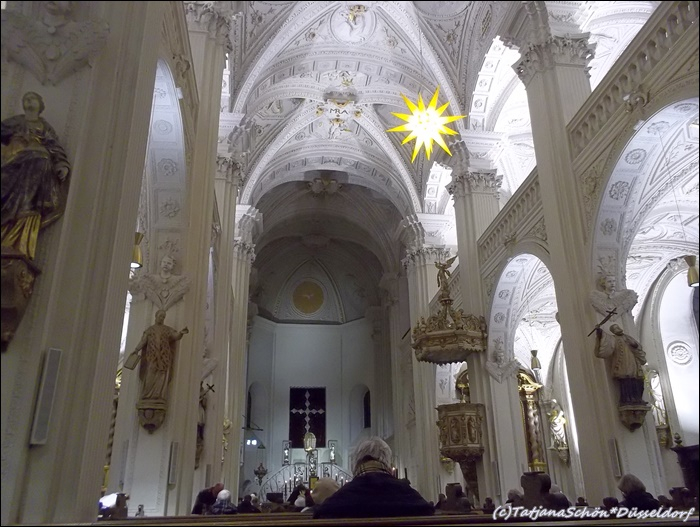

К творчеству вообще, а к "поиску назарейцев" - в частности, можно относиться по-разному, но знать при этом не помешает: попытки эти возникли на пустом месте, по капризу, а диктовались искренними чувствами и устремлениями. Факт: лучшие образцы творчества Овербека и Корнелиуса заняли видное место в истории немецкой и — шире — европейской живописи. В Дюссельдорфе появилась особая и очень признанная в мире художников "Дюссельдорфская школа", а её школьники оставили нам такие картины, как эта.

Для меня она не хуже Сикстинской Мадонны. Это не музейная, но церковная живопись 19 века, обратите на неё внимание - в левом боковом нефе церкви Санкт-Андреас в Дюссельдорфе.

.

.

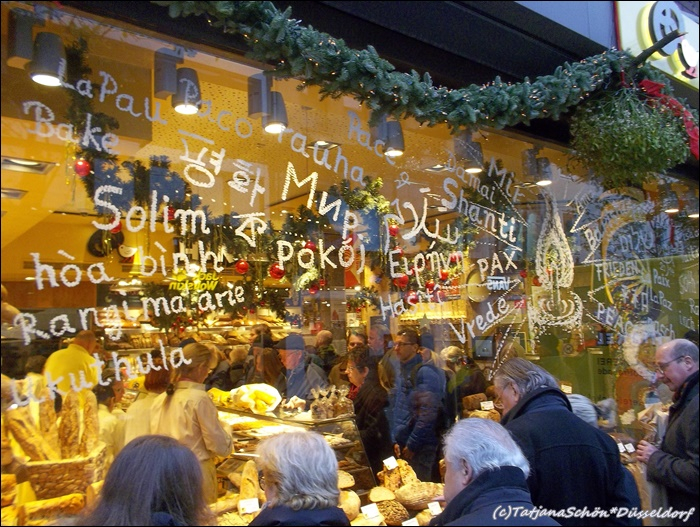

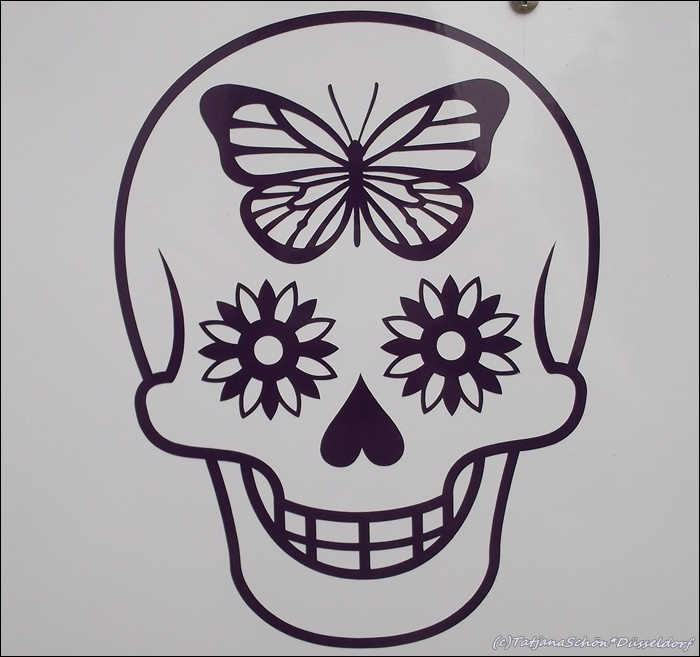

В ноябре немцы поминают усопших.

В ноябре немцы поминают усопших.

Пчёлки и улитка?.. А в решётке я сразу знакомую живность узнала.

И как ей обрадовалась!

Пчёлки и улитка?.. А в решётке я сразу знакомую живность узнала.

И как ей обрадовалась!

Это я

Это я

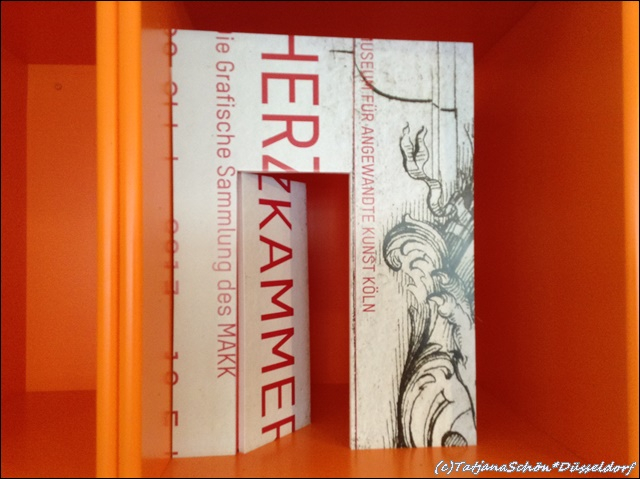

Этот каменный ангел-художник установлен во дворе музея Прикладного искусства (раньше здесь был музей

Этот каменный ангел-художник установлен во дворе музея Прикладного искусства (раньше здесь был музей  Вот такая церковь с голубым керамическим фасадом - фото с выставки (сфотографировано под запретом).

Вот такая церковь с голубым керамическим фасадом - фото с выставки (сфотографировано под запретом).

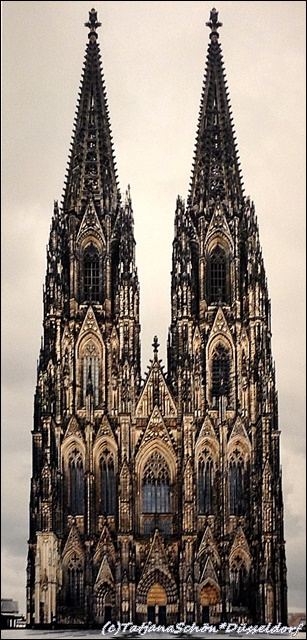

А это - Кёльнский кафедральный собор.

А это - Кёльнский кафедральный собор.

Вот таким

Вот таким  ...

... Это

Это

В комплексе из руин и нового - часовня. Мистично там.

В комплексе из руин и нового - часовня. Мистично там.

Даже пол из осколков о многом рассказывает.

Даже пол из осколков о многом рассказывает.

Из соседнего здания можно взглянуть на археологические находки, оказавшиеся под разрушенной церковью.

Из соседнего здания можно взглянуть на археологические находки, оказавшиеся под разрушенной церковью.

Лев "памятного" размера преградил мне путь. С чубом :-)

Лев "памятного" размера преградил мне путь. С чубом :-)

И мускулатурой.

И мускулатурой.

Кёльнцы себя римскими потомками мнят.

Кёльнцы себя римскими потомками мнят.

Хотя многие больше ничего кроме вот этой достопримечательности не знают

Хотя многие больше ничего кроме вот этой достопримечательности не знают